Wie lebt ein Künstler unter einer Diktatur? Julian Barnes erzählt in Der Lärm der Zeit die Geschichte von Dimitri Schostakowitsch – seiner Angst, seiner Kunst und der Macht, die über Leben und Tod entscheidet. Ein bewegender Roman über Lebensentwürfe, Freiheit und die tragische Schönheit der Musik.

Schmerzhafter Opportunismus

Ich mag den deutschen Titel: Der Lärm der Zeit. Man könnte ihn auch als „Der Lärm derzeit“ lesen – und das könnte nicht passender sein. Julian Barnes’ Buch erscheint genau zur richtigen Zeit, denn es geht um Diktaturen und den schmerzhaften Opportunismus von Künstlern. Immer wieder schwingt in meinem Kopf ein abgewandelter Gertrude-Stein-Satz mit: Ein Künstler ist ein Künstler ist ein Künstler.

Ob man Schostakowitschs Anbiederung ans System verzeihen kann, will ich nicht beurteilen. Befremdlich ist sein Verhalten allemal. Barnes zeichnet die bange Innenwelt des Komponisten, der nur in dem Land leben kann, in dem er geboren ist – und immer Angst hat. Immer. Nachts wartet er am Fahrstuhl, damit seine Familie nicht sieht, wie die Häscher ihn abholen.

Lebensentwürfe in der Kunst

Interessiere ich mich eigentlich für Dimitri Schostakowitsch? Ich antworte ohne Zögern: Ja, natürlich. Ich liebe klassische Musik, auch wenn ich Schostakowitsch nicht so verehre wie Bach, Händel oder Vivaldi. Aber hier geht es nicht nur um Musik, sondern um Lebensentwürfe in der Kunst. Und in diesem Fall ist der eigene Wille immer mit der Macht des Staates konfrontiert: „Die Macht hatte ihm gesagt, wie er arbeiten sollte, wie er leben sollte. Und: ‚Jetzt ließ sie durchblicken, dass er unter Umständen gar nicht mehr leben sollte.‘“

Gnade würde er nur finden, wenn er Abbitte leistete – für Lady Macbeth von Mzensk, seine große Oper. Groß? Schließlich hatte die Prawda geschrieben, dass Stalin die Aufführung verlassen habe. Die Veröffentlichung fällt ein flüchtiges Urteil, gegen das es keinen Widerspruch geben kann.

Vielleicht ist es mit dem wahren Leben so wie mit dem Idyll der Liebe: Es wird erst dann zu einem Idyll, wenn es vergangen ist. „Seine Liebe zu Tanja war am ungetrübtesten, wenn er nicht bei ihr war.“ Erwartungen, die keiner erfüllen kann, machen ihm die Gegenwart schwer. Vielleicht hätte Schostakowitsch früher aufwachen sollen, politisch denken sollen. Aber er war kein Politiker. Er war jung. Er war erfolgreich. Ein Künstler ist ein Künstler ist ein Künstler.

Freiheit ist die einzige, die zählt

Zeit bleibt tragisch, auch als Stalin längst tot ist und eine „süßere Luft“ weht. Freiheit? Nein, eine Freiheit, die anders definiert wird: „So wie das Leben eines Gefangenen in Einzelhaft besser wird, wenn er einen Zellengenossen bekommt, am Gitter hochklettern und die Herbstluft schnuppern darf und wenn der Wärter nicht mehr in seine Suppe spuckt.“ Barnes zeigt, dass die Macht über den Tod erhaben ist, Lebensläufe korrigiert und Erinnerung formt.

Das Buch offenbart, wie eine Diktatur mit ihren Künstlern umgeht: sie manipuliert, wäscht Gehirne, macht Denunzianten. Barnes zeigt zugleich, wie die Künstler mit ihrem Land umgehen. Lew Kopelew und Raissa Dawydowna Orlowa-Kopelewa wären in ihrer Heimat geblieben, hätte man sie gelassen. Und ganz ehrlich: Ich möchte in die Köpfe mancher Künstler in der Türkei schauen – nur mal so am Rande, ohne die Arroganz der Freien. Barnes liefert reichlich Diskussionsstoff.

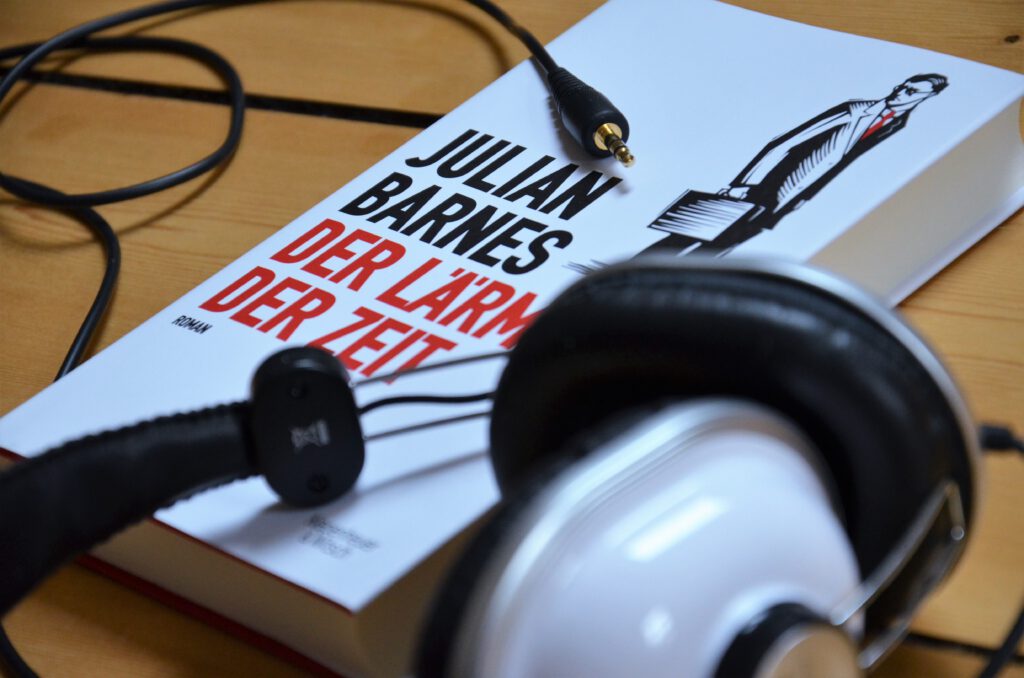

Julian Barnes, Der Lärm der Zeit, Kiepenheuer & Witsch, Roman, aus dem Englischen von Gertraude Krueger, Köln 2017

Schreibe einen Kommentar