„Sose benrenki, sose bluotrenki…“

Wer denkt, dass deutschsprachige Literatur mit höfischen Minneliedern oder theologischen Traktaten beginnt, wird hier eines Besseren belehrt: Sie beginnt mit Magie.

Was können Worte bewirken?

Jede Literaturgeschichte, die deutsche Texte betrachtet und ewas auf sich hält, beginnt mit den Merseburger Zaubersprüchen. Und das ist nicht ohne Grund so: Diese zwei rätselhaften Texte gelten nicht nur als älteste bekannte Zeugnisse deutscher Dichtung, sondern sind auch in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert:

Sie stammen aus einer Zeit, in der das Christentum und die Reste heidnischer Weltbilder noch nebeneinander existierten – und sie erzählen von einer Welt, in der Worte Macht hatten, ja sogar Wunden heilen oder Kriegsgefangene befreien konnten.

Zwei Sprüche, zwei Welten

1️⃣ Der erste Spruch:

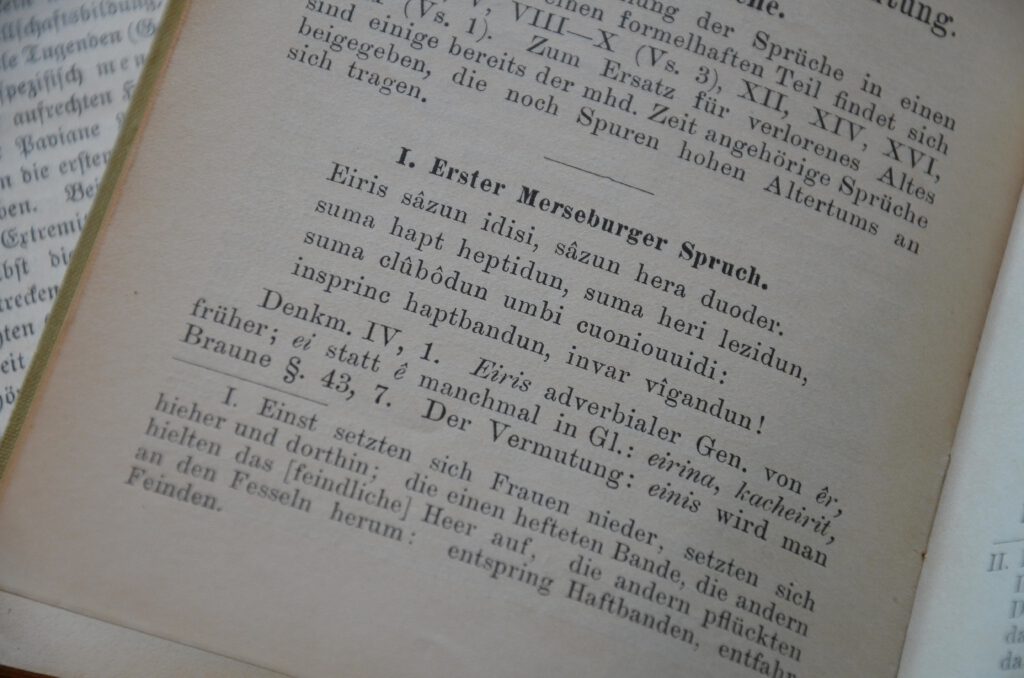

Er schildert eine Szene aus einer Schlacht – geheimnisvolle Frauengestalten, sogenannte Idisi, greifen in das Kriegsgeschehen ein. Eine Gruppe fesselt einen Gefangenen, eine andere lähmt das Heer, eine dritte löst die Fesseln:

„Entspringe den Fesseln, entfahre den Feinden.“

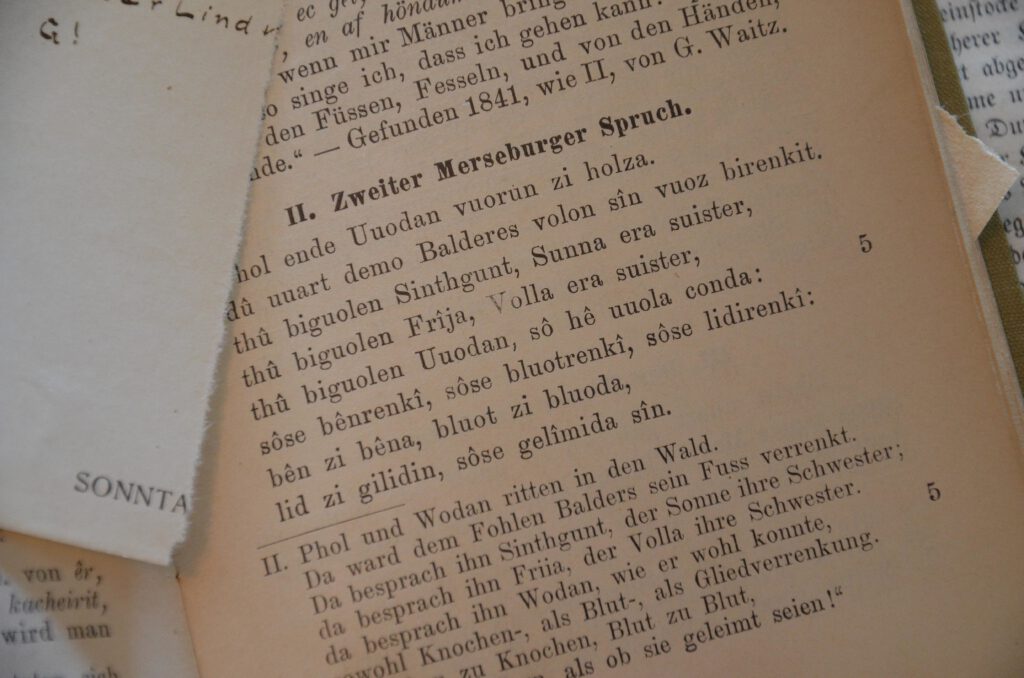

2️⃣ Der zweite Spruch:

Phol und Wodan reiten durch den Wald, wo sich das Fohlen des Gottes Balder verletzt hat. Verschiedene Göttinnen – Sinthgunt, Sunna, Friia und Volla – versuchen, es zu heilen. Doch erst Wodan gelingt es mit einer beschwörenden Formel:

Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied –

wie geleimt sollen sie zusammenwachsen.

Ein Krimi aus der Welt der Handschriften

Entdeckt wurden die beiden Sprüche im Jahr 1841 von Georg Waitz (1813–1886), einem jungen Historiker und Mitarbeiter der Monumenta Germaniae Historica. In der Domstiftsbibliothek Merseburg stieß er beim Durchblättern eines unscheinbaren Codex‘ auf zwei kurze Texte in althochdeutscher Sprache.

Er informierte Jacob Grimm (1785–1863), der den Fund sogleich erkannte und ihn wissenschaftlich publizierte. Grimm war nicht nur Märchensammler und Sprachforscher – man darf ihn mit Fug und Recht auch als den Begründer der modernen Germanistik bezeichnen. Und mit seiner Edition der Sprüche verhalf er den beiden kurzen Texten zu jener Sichtbarkeit, die sie bis heute in der literarischen Überlieferung genießen.

🔁 Moderne Stimmen – Die Sprüche in der Literatur

Die Zaubersprüche hallen überraschend laut in der Literatur des 20. Jahrhunderts nach:

- Thomas Mann (1875–1955) lässt in „Doktor Faustus“ den Komponisten Adrian Leverkühn eigene, ähnlich beschwörende Zauberformeln erfinden – Sprache als Musik, Magie und Wahnsinn.

- Walter Kempowski (1929–2007) montiert die Sprüche in „Hundstage“ als irritierende Fundstücke – klangliche Fremdkörper inmitten dokumentierter Gegenwart.

- Robert Gernhardt (1937–2006) spielt in „Retrospektakel“ mit der archaischen Form – augenzwinkernd, aber nicht ohne Respekt.

📚 Lesetipp

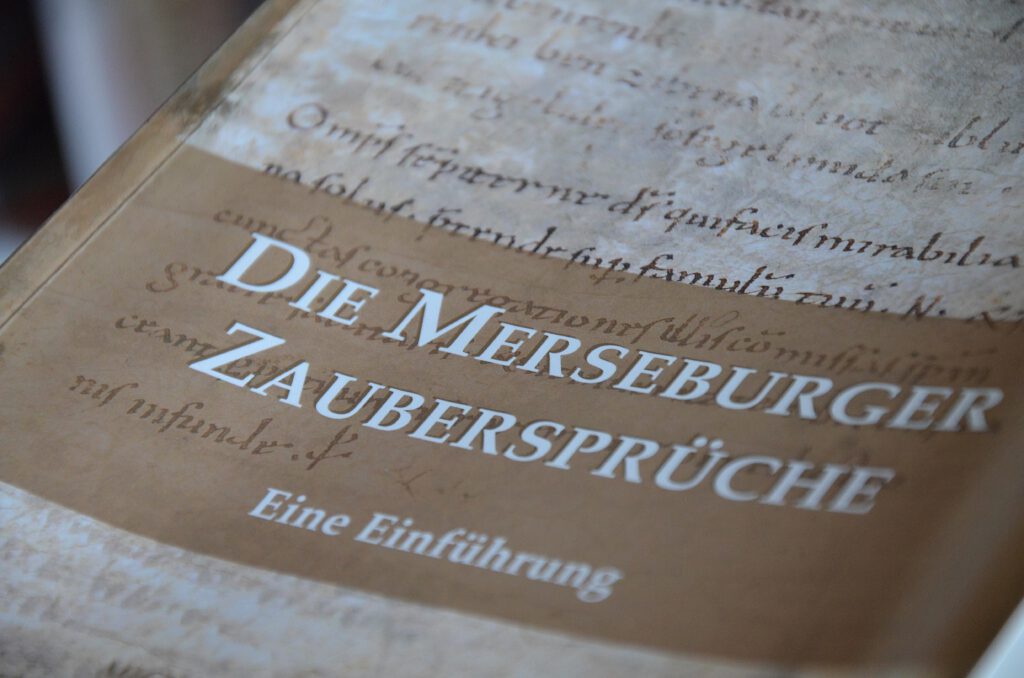

Wer tiefer einsteigen möchte, dem sei Wolfgang Becks Buch „Die Merseburger Zaubersprüche – Eine Einführung“ wärmstens empfohlen. Es bietet einen kompakten und gut verständlichen Überblick über Entdeckung, Erforschung und Rezeption, ohne auf Tiefe zu verzichten.

Besonders spannend: Beck stellt auch weitere Segens- und Zaubersprüche vor – darunter den Wiener Hundesegen und den Bamberger Blutsegen –, die zeigen, dass diese Form der magischen Sprache weit verbreitet war.

✨ Fazit

Die Merseburger Zaubersprüche sind kein kurioser Nebenschauplatz, sondern ein starker Auftakt der deutschsprachigen Literatur. Sie öffnen eine Tür zu einer Welt, in der Sprache Macht hatte – und in der sich, mit etwas Staunen, auch unsere Gegenwart noch erkennen lässt.

Wolfgang Beck unter Mitarbeit von Markus Cottin, Die Merseburger Zaubersprüche – Eine Einführung, Petersberg, 2015

Schreibe einen Kommentar