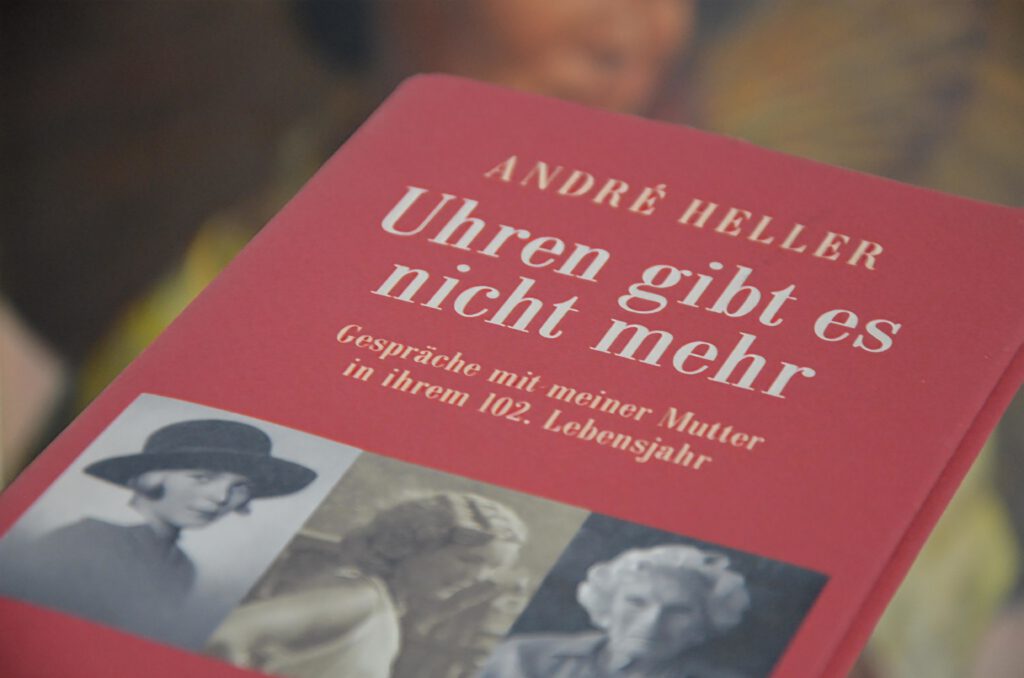

Wie blickt man auf mehr als ein Jahrhundert Leben zurück? Elisabeth Heller, Mutter des Künstlers André Heller, hat es getan: Uhren gibt es nicht mehr ist ein stiller Schatz voller Erinnerungen und Einsichten.

Sie will nur noch das Nötigste reden. Das Schweigen, so sagt sie, bringe für gewöhnlich einen höheren Genuss. Über einhundert Jahre ist Elisabeth Heller alt, als sie ihrem Sohn André ein langes Interview gibt und somit doch nicht schweigt. Zum Glück. Das daraus entstandene Buch sollten junge und jüngere und Junggebliebene unbedingt lesen – alle anderen auch.

Als ich den Text vor einiger Zeit zum ersten Mal gelesen hatte, lebte sie noch. Ihre Lebensspanne ist beeindruckend: geboren 1912 in Wien, aufgewachsen dort und in Südtirol, verheiratet mit dem jüdischen Zuckerfabrikanten Stephan Heller, Mutter von Fritz und – nach schwierigen Jahren – auch Mutter von André, geboren am 22. März 1947. Zwischenzeitlich war sie von ihrem Mann getrennt, als er unter den Nazis emigrieren musste, dann kam die erneute Heirat.

Zeit ihres Lebens war Elisabeth kulturell interessiert, traf Schauspieler und Schriftsteller einer längst vergangenen Epoche: Adolf Loos sei stur gewesen, Karl Kraus habe „einmal in der Eßlergasse auf der Dachveranda Tee getrunken“. Dort versammelten sich „gescheite Menschen“ wie Friedrich Austerlitz, Chefredakteur der Arbeiter-Zeitung. Franz Lehár spielte für sie, ihre Jugendfreundin war Manon Gropius, Tochter des berühmten Architekten, und bei ihren Eltern erzählte Franz Werfel wilde Geschichten.

Das Erzählte – oder besser: das Geantwortete – von Elisabeth Heller hat eine herrlich kindliche und im besten Sinne naive Natur. Ein Kind muss sich um nichts scheren, ein sehr alter Mensch ebenso – es sei denn, er will wie Goethe ein Lebenskunstwerk schaffen, das die Zeiten überdauert. Elisabeth Heller dagegen überzeugt mit ihrer gelassenen Lebenserfahrung, die eine tröstliche Lektüre schafft: Leben (wenn es nicht durch allzu arge Krankheiten und Einschränkungen malträtiert wird) bleibt lebenswert. Erinnerungen sind wichtig – egal ob sie konstruiert sind oder nicht.

Besonders eindrucksvoll ist eine Szene, die sie mit spürbarer Reue erzählt:

Ich hab etwas nicht getan, das mich in letzter Zeit immer wieder beschäftigt. Ich war am Kriegsende in Bad Ischl in einem Lazarett für Soldaten mit schweren Kopfverletzungen. Sie lagen in Wasserbetten und haben geschrien, es war unsagbares Leid. Einer, der besonders arg dran war, hat immer meine Hand gehalten, und einmal wollte er, dass ich ihm einen Kuss gebe. Mich hat gegraust, und ich hab ihm den Wunsch verweigert. Am nächsten Morgen war er tot. Das kann ich mir nicht verzeihen. Diesen Kuss hätte ich gegen den Krieg und für den Frieden geben müssen.

Im Alter beschäftigt Elisabeth vor allem die Angst, zu verblöden. Den Tod hingegen sieht sie gelassener: „Angst zahlt sich nicht aus.“ Sterben sei nicht falsch, aber „es gibt keine Eile mehr.“ Und überhaupt: Den Tod gebe es gar nicht. „Er ist nur das Wort für den Durchschlupf. Das ist dann der gute Tod.“

So tickt der Sohn

Das Buch zeigt nicht nur Elisabeth Heller, sondern auch das Verhältnis zu ihrem Sohn André. Er beschreibt seine Mutter als zwiespältige Figur: Sie bewunderte rebellische Persönlichkeiten, las bis zuletzt Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek. Zugleich zeigte sie einen „erstaunlichen Opportunismus“, indem sie den jeweils Mächtigsten in einer Gesprächsrunde nicht widersprach. Konflikten sei sie, wenn möglich, ausgewichen – ein Lebensmuster, das viele kennen. Vielleicht war es genau diese Mischung, die André Heller zu einem so vielseitigen Künstler machte. Und der hat – so ganz nebenbei – in diesem Buch auch ein Stück seines eigenen Lebens aufgearbeitet.

Elisabeth Heller starb am 15. Januar 2019 in Wien.

„Uhren gibt es nicht mehr“ ist 2017 bei Zsolnay in Wien erschienen.

Schreibe einen Kommentar