Von Leseprojekten spreche ich meist im Zusammenhang mit einem einzigen Buch. Thomas Manns Zauberberg war eines davon: Kapitel gelesen, das Buch beiseitegelegt, anderen Texten zugewandt – nicht, weil mich Hans Castorps Geschichte langweilte, sondern weil ich manchmal Abstand brauchte. Ähnlich ging es mir mit Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin, das mich über Jahre beschäftigte. Ich war überzeugt, dass auch November 1918 ein solches Kaliber sein würde. Doch ich habe mich getäuscht.

Manchmal passt die Ruhe eines Urlaubs perfekt, um sich intensiv einem Werk zu widmen – und dann liest man einen Roman in wenigen Tagen. So geschah es mit November 1918, Teil eines Dreiteilers: eine Art Diagnose der Novemberrevolution mit den wichtigsten Protagonisten. Untertitel: Karl und Rosa.

Figuren, die wir aus Geschichtsbüchern kennen, werden plötzlich wieder Menschen. Rosa Luxemburg erscheint nicht nur als politische Ikone, sondern in allen Facetten des Mensch-Seins – inklusive ihrer Liebe zu Hannes, der ihr im Gefängnis als Geist erscheint. Was ist schon Sterben? Alles ist hier unwirklich, halluzinativ; Hannes ist „zauberhaft“, doch wo steckt er? „Sie sträubte sich nicht mehr“, schreibt Döblin – sie lässt die Konstruktion ihrer eigenen Welt zu. Hannes hilft ihr dabei, und der Körper, der sie umgibt, wird nebensächlich.

Dann flattern zwei Schmetterlinge herein, wie Döblin formuliert: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht „spielten um den stumpfen, schweren Block, der Ebert hieß, und stießen gegen die Helmspitze des Großen Generalstabs.“ Doch sie „hatten die Schlacht schon verloren, bevor sie anfingen.“ Die vertriebenen Dynastien hatten sich längst auf ihren Sturz vorbereitet.

Neben ihnen steht Friedrich Becker, ein verkanntes Talent und Altphilologe, der Döblin vielleicht am nächsten kommt. Becker entwickelt sich im Lauf der Geschichte und wird von manchen als die Hauptfigur gesehen. Er hält sich nie an Lehrpläne. „Es schien, er war unfähig dazu.“ Ein Suchender, der „noch jahrelang durch die deutschen Gaue“ wandert.

Griffiger Zugang

Döblin gewährt dem Leser einen griffigen Zugang zur Geschichte. Als Zeitgenosse kann er die Figuren authentisch zeichnen. Die Dialoge wirken nah an der Realität, auch wenn Gefängnisszenen Fiktion bleiben – gute Fiktion, wie ich finde. Vieles weist auf die schreckliche Zukunft hin. Am Ende heißt es: „Die Regierung, noch immer unter jenem unseligen Ebert, der alles Schwache und Unsägliche des Landes verkörperte, ließ alles laufen.“ Der alte Betrug sei auch hier gelungen, schreibt Döblin.

Döblin wollte sich „historisch lokalisieren“, „rechtfertigen“ und sah die Notwendigkeit, „sich zu besinnen, die Neigung sich zu trösten und wenigstens imaginär zu rächen.“ Mit seinem Revolutionsbuch ist ihm das gelungen. Spätere Wissenschaftler sprechen von „engagierter Literatur“. November 1918 lässt die große Katastrophe und die große Aufgabe dieses Jahrhunderts erahnen: fort mit den Faschisten.

Für mich war der Roman mit seinen fast 800 Seiten kein Leseprojekt wie andere. Die Arbeit an Döblin ist dennoch nicht vorbei: Zwei Teile wären noch zu lesen. Irgendwann.

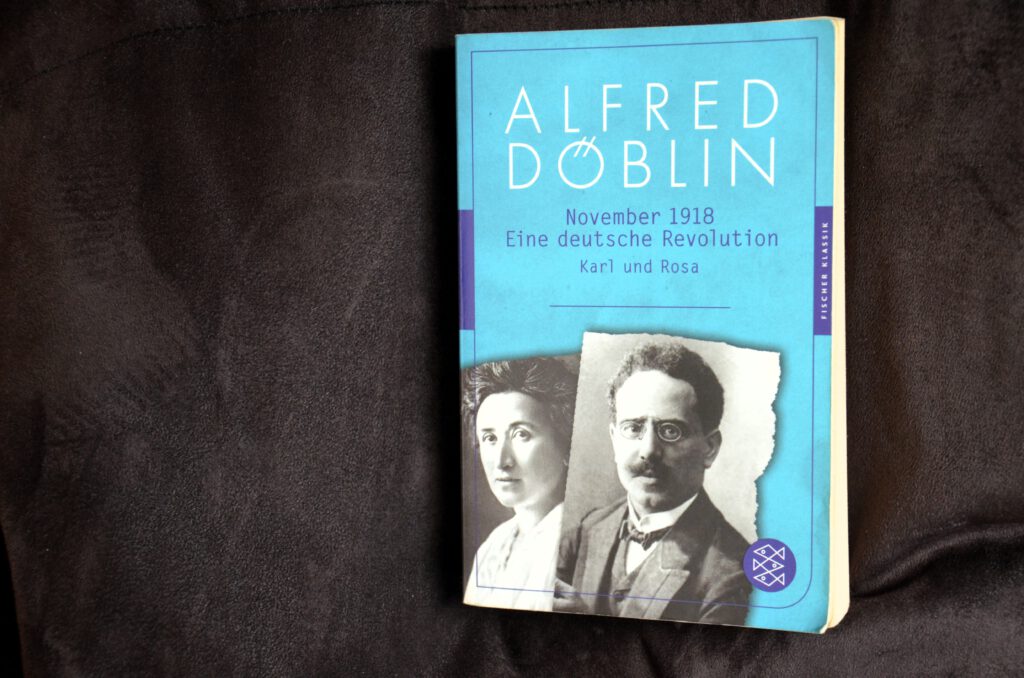

Alfred Döblin, November 1918. Eine deutsche Revolution, Karl und Rosa.

Fischer, Frankfurt am Main 2013, Erstausgabe 1939