Gerade habe ich wieder ein wunderbares Beispiel dafür entdeckt, wie gut Johann Nestroy in unsere Zeit passt: Das Landestheater Linz hatte Der böse Geist Lumpazivagabundus auf die Bühne gebracht, irgendwer hatte die Aufführung irgendwo ins Netz gestellt – und ich habe Tränen gelacht. Trashig-kitschige Geistdarstellungen, ein Hauch moderner Polizei, schräger Gesang, sichtbare Spielfreude. Kurzum: Anlass genug, sich diese Zauberposse mit Gesang in drei Akten noch einmal ganz altmodisch als Reclam-Ausgabe zu Gemüte zu führen. Es lohnt sich. Sehr.

Dabei macht Lumpazivagabundus eigentlich nur Ärger. Die alten Zauberer beschweren sich beim Feenkönig Stellaris: Der böse Geist verführe die Söhne des Magiers Mystifax zur Lumperei. Stellaris ruft die Glücksgöttin Fortuna zu Hilfe – sie möge doch bitte dafür sorgen, dass die Söhne ihr verjuxstes Vermögen zurückbekommen. Fortuna lehnt ab: Das würde sie auf Dauer nicht bessern.

So sieht es auch Magiersohn Hilaris. Er könne nur durch die Liebe, genauer: durch die Hand Brillantines, auf den Pfad der Tugend gelangen. Brillantine wiederum ist Fortunas Tochter. Lumpazi gibt sich geschlagen – gegen die Liebe könne er nicht an. Doch Fortuna hält dagegen. Sie knüpft das Glück Hilaris’ an eine Bedingung: Drei arme Gesellen auf Erden sollen von ihr reich gemacht werden. Läutern sich wenigstens zwei von ihnen und beginnen ein ehrbares, bürgerliches Leben, sei ihre Macht bewiesen. Wenn nicht, wenn sie den plötzlichen Geldsegen verschleudern und ihr Glück mit Füßen treten, dann dürfen Hilaris und Brillantine ein Paar werden.

Der Boden der Tatsachen

So weit, so feenhaft. Die Wirklichkeit aber spielt unten auf dem Boden der Tatsachen – und mit drei Auserwählten. Schnell wird klar: Die Menschen sind kaum besser als die Götter. Kneipp (nach der Zensur Knieriem genannt) will eigentlich nur saufen. Leim klebt an seiner Liebe zu Peppi Hobelmann. Und Zwirn will vor allem eins: ein lustiges Leben.

Allen dreien könnte geholfen werden. Fortuna lässt ihnen den angekündigten Geldsegen als Lotteriegewinn zukommen. Köstlich die Zahlenszene im Wirtshaus, dann die Verabredung: In einem Jahr will man sich wieder treffen und sehen, was aus dem Glück geworden ist.

Das Ergebnis ist absehbar – und dennoch grandios. Knieriem versäuft das Geld. Leim bleibt ebenfalls nicht auf dem grünen Zweig kleben. Zwirn hingegen lebt protzig in einer Villa, lässt sich bedienen, ist mit Geld ein begehrter Gatte und heiratet Peppi. Immerhin bietet er seinen ehemaligen Mitgesellen eine Anstellung an – sofern sie denn ordentlich und fleißig wären. Doch auch Zwirn hält es nicht aus. Am Ende will auch er wieder frei sein und auf Wanderschaft gehen.

Was Nestroy schon in der Zauberreise ins Feenreich andeutet, wird im Lumpazivagabundus endgültig zum Programm: Einmal ein Lump, immer ein Lump. Der nestroy’sche Pessimismus erlaubt keine Umkehr. Die Welt, heißt es im Couplet, steht „auf keinen Fall mehr lang“. Und daran können auch die Götter nichts ändern. Nicht einmal das Glück ist wirklich redlich – oder eben Fortuna. Darauf verweist schon der Untertitel: …oder das liederliche Kleeblatt.

Und dann erst die Sprache. Nestroy schöpft sie aus dem Alltagsleben, das hier ohnehin ehrlicher ist als das Theater selbst. Er spiegelt die Menschen draußen: die auf der Straße und die, die in einer Ehe gefesselt sind – denn Ehen fesseln ja bekanntlich. Knieriem bringt es auf den Punkt: „Ich brauch kein Weib und kein Gwerb’“. Und Peppi zieht das bittere Fazit, das auf alle drei Gesellen passt: „Mit ihm ist nichts anzufangen. Er ist und bleibt ein Bruder Liederlich.“

Auf die Kometen hören? Nein, das hilft auch nicht. „Es ist kein Ordnung mehr jetzt in die Stern’.“

So zauberhaft das Stück daherkommt, so wenig Zauber liegt in der Wirklichkeit. Aber mit dem Witz der Komödie wird sie erträglicher – und vielleicht gerade deshalb so treffsicher.

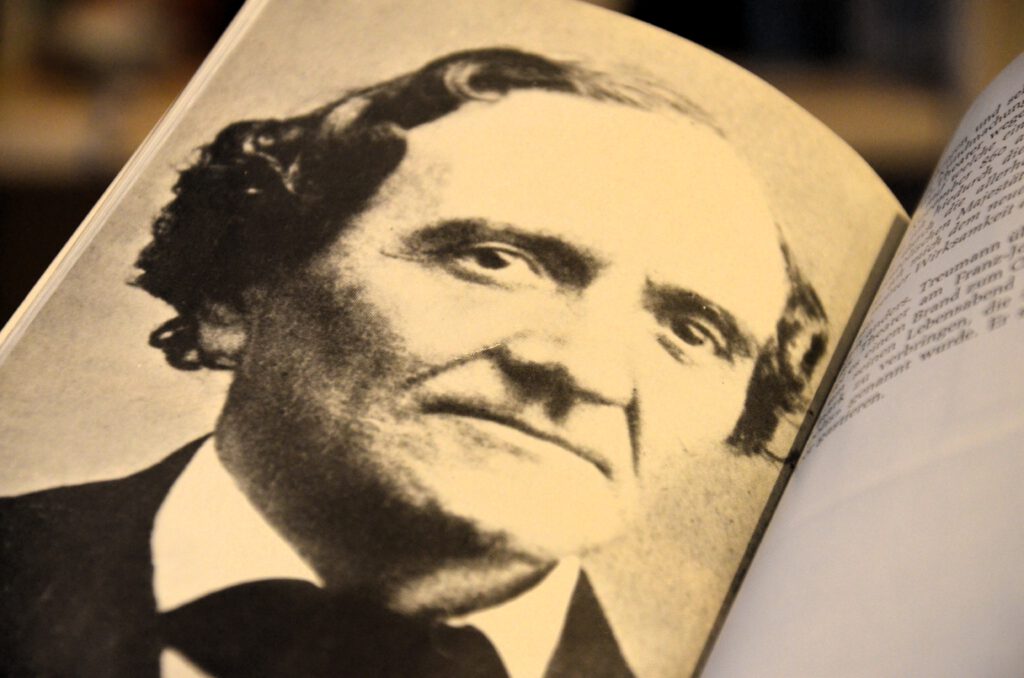

Johann Nestroy: Der böse Geist Lumpazivagabundus, Reclam 1965. Uraufführung am 11. April 1833 im Theater an der Wien.