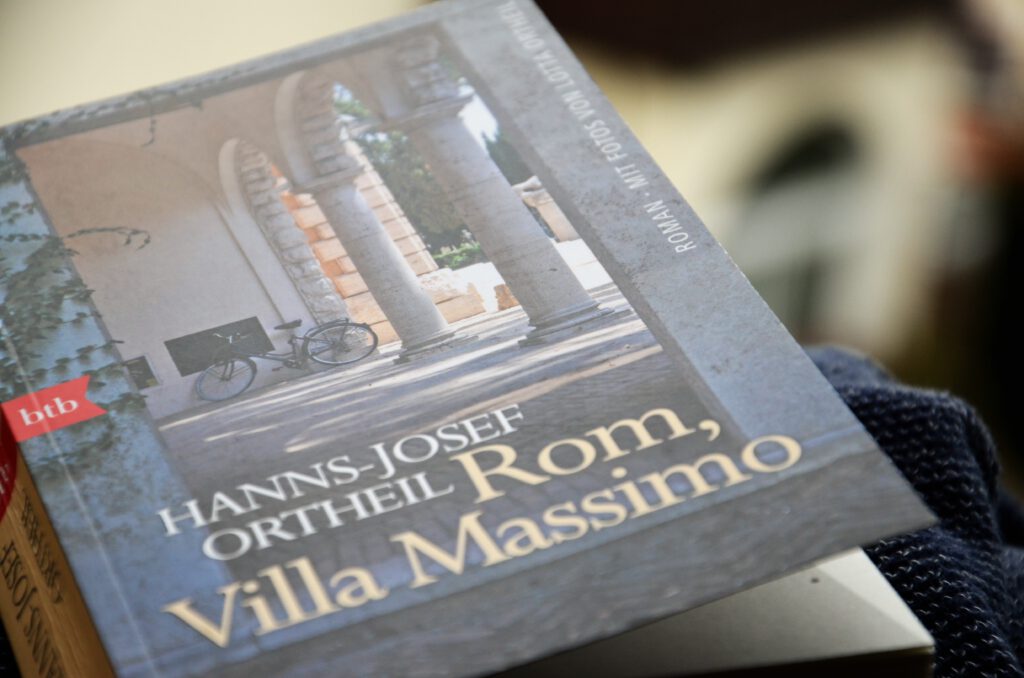

Der Roman von Hanns-Josef Ortheil war ein Zufallsfund in einer Rintelner Buchhandlung. Dabei hatte ich nicht einmal den Klappentext von Rom, Villa Massimo gelesen, sondern – angespornt vom Titelfoto – gleich die erste der drei Vorgeschichten. Mit Peter Ka fühlte ich mich verbunden, obgleich fünfzehn Jahre jünger, trotz eines äußerlich völlig anderen Lebens.

Doch das Milieu, aus dem er kommt, schien mir vertraut oder besser: gut vorstellbar. Lyrik in Wuppertal? Passt das zusammen? Augenscheinlich nicht. Und so will auch Ka nach Arkadien aufbrechen, um jenen typischen Aufbruch – oder Ausbruch – zu vollziehen, den Goethe an den Anfang seiner Italienischen Reise gestellt hatte.

Rom, Villa Massimo beschreibt eine Zeit, die es so längst nicht mehr gibt: ein romantisches Ideal, das auf ein Jahr begrenzte Leben auf einer Kunst-Insel. Gerade dieses bewusste Herausheben aus dem Alltag ist der Sinn der Stipendiatenvilla – Kraft schöpfen für neue Kreativität, für das Wahre, Schöne, Gute. In diese abgeschiedene Welt passt auch der immer wieder zitierte Stefan George mit seinem Kreis. Sein Geist scheint weiter durch die Villa zu schweben, zumal einer aus seinem Umfeld das Haus entworfen hatte.

Ohnehin: Geister. Es sind geisterhafte Kunstfiguren, die in ihren Ateliers nicht wirklich zu packen sind. Erst durch Satire werden sie greifbar – und das kann Ortheil verdammt gut. Wenn sich seine Protagonisten selbst darstellen, geben sie längst nicht alles preis, vielleicht auch, weil sie nichts preisgeben können. Sie wirken wie Marionetten an seidenen Fäden, geführt vom Wunsch, „sein zu wollen“ als echter Künstler. Bedauernswerter sind da nur noch die alternden Laiendichter, die ein Buch für viel Geld im Selbstverlag herausbringen und sich dann als Schriftsteller verstehen. Ja, die Wahrheit ist zuweilen schmerzhaft.

Scheitern als Weg

Diese Typen kennt jeder. Sie erscheinen schablonenhaft: der dicke Romancier, der Ehrengast, die schöne Frau – solche Leute eben. Namen gibt es wenige. Vielleicht noch Uwe, der alles fotografiert. Aber Uwe ist anders. Er gibt zu, gescheitert zu sein. Womit und woran? Egal. Am Ende wird er immerhin mit einem Fotoauftrag belohnt. Und dann sind da noch Maria, die Reinemachfrau, und Rosso, der Kater. Der war schon immer hier, taucht sogar als Zeichnung auf einer Goethe-Skizze auf, in dem Zimmer, das Ka besucht. Irgendwie muss sich der Kreis ja schließen.

Peter Ka hat mir gefallen. Ein Mensch, der sich ganz der Lyrik verschreibt, für den Lyrik alles ist, der sogar schon ein paar echte Veröffentlichungen vorweisen kann und hingeworfene Gedichte in Zeitungen als peinlich empfindet. Auch er arbeitet wie ein Romantiker: Jedes Wort muss passen, jedes Gedicht Melodie haben, ein Manifest im Kopf. Und wer musikalisch ist, hat gute Chancen, ein guter Lyriker zu sein. Hanns-Josef Ortheil formuliert hier in Bestform – wer das liest, wird lächeln.

Peter Ka erscheint nur ganz entfernt als Nachfahre des kafkaesken K. aus Das Schloss. So dunkel ist seine Welt nicht, nicht einmal in Wuppertal. Eher ist Ka anfangs eine Spitzweg-Figur in der Dachkammer. Nun gut – da will man raus. Irgendwann.

Und dann doch Wuppertal

Die Villa selbst ist ein ruhiger Ort. Brodeln wird es erst ganz zuletzt. Davor allenfalls beim Schwächeanfall des Romanciers, der mit Frau und Kindern in der Villa lebt. Doch auch dieses Aussetzen zeigt letztlich nur die Nöte derer, die hier sind: jener, die – um sich zu finden – allein sein müssen oder mit bewundernden Partnern, die tagsüber in Rom einkaufen. Oder mit einer Übersetzerin, die sich mit Ka ausschließlich über Lyrik unterhält. Ja, deshalb ist er doch hier: Lyrik, nicht Liebe. Und ja, sie wird seine Texte ins Italienische übertragen. Und Ka findet tatsächlich Wuppertal wieder – als Gedicht.

Am Ende jedoch ist alles ein großer Schein. Vielleicht kennen die Kunstschaffenden die Wahrheit unterschwellig, wollen sie aber nicht wahrhaben. Der Aufenthalt endet im Streit, in Boshaftigkeit, in Verletzungen. Doch auch das nur kurz, denn das Leben in der Kunst muss weitergehen.

Für Peter Ka ist die Villa Massimo mehr als ein Intermezzo. Er bleibt – anders als Goethe – ganz in Rom. Die Geister geistern weiter durch die Villa. In anderen Menschen, wohl kaum in anderen Typen.

Rom, Villa Massimo, freundlich bebildert mit Fotografien von Lotta Ortheil und nach der Erstveröffentlichung 2015 inzwischen als Taschenbuch erschienen, ist ein besonderes Lesevergnügen. Eines übrigens, das mich stellenweise an Thomas Bernhards Holzfällen erinnert – nur sehr viel sanfter. Oder vielleicht einfach weniger böse.

Hanns-Josef Ortheil: Rom, Villa Massimo, btb, München 2017, ertsmals bei Langen Müller 2015